【华裔人物早餐会】

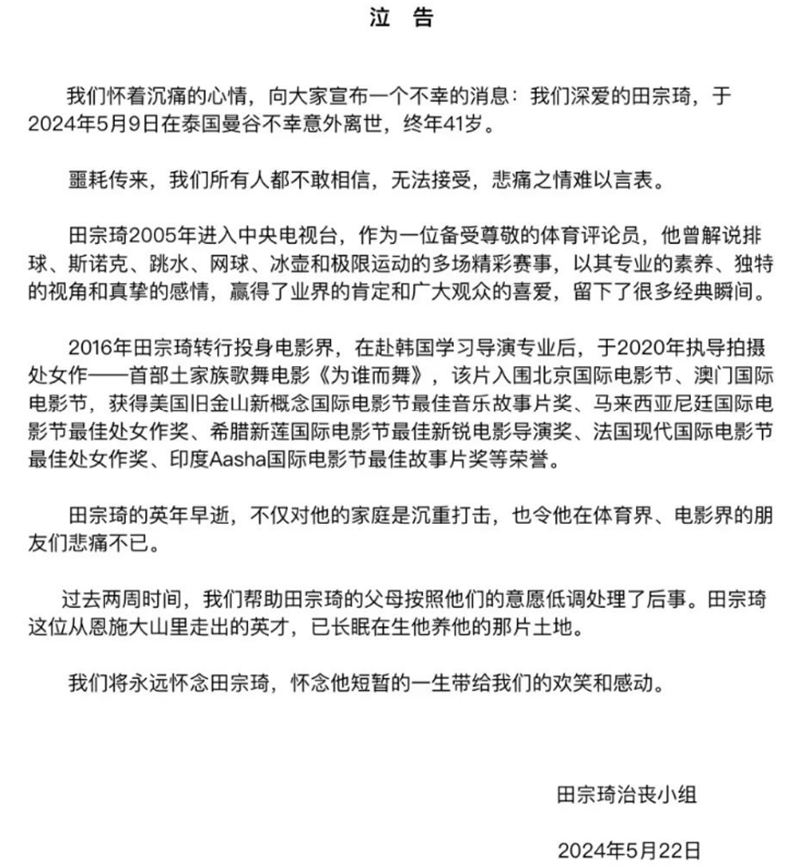

5月22日,一则泣告引起了公众关注,这则泣告证实了之前在排球圈和主持圈内部小范围流传的私下消息:在排球圈拥有较高知名度的原中央电视台体育频道排球解说员田宗琦不幸在曼谷坠亡离世。该泣告称“我们深爱的田宗琦,于2024年5月9日在泰国曼谷不幸意外离世,终年41岁。”

而在此前,2015年6月,另一位跳楼身亡的央视主持是同样更年轻帅气的男主播, 央视6套电影频道《世界电影之旅》的边策,时年仅仅32岁。

电影频道备受喜爱的节目《世界电影之旅》,静悄悄换了主持人。原本阳光帅气的主持人边策,就此消失在镜头前。

据泰国《经理人报》网站9日报道,当地时间2024年5月9日凌晨1时30分,泰国警方接报有一名男子坠楼身亡。事发地为曼谷挽叻区是隆街道沙拉铃1巷的酒店式公寓At Ease Saladaeng by Aetas。后证实死者为原中央电视台体育频道主持人田宗琦。

据悉,事发地点为8层高公寓。遗体被发现时穿着黑色短袖、灰色短裤,脸上有伤痕,头部破损,右腿变形。报道还说,死者单独一人入住酒店,由公寓的6层跌落,碰到楼体外侧的隔墙。掉落的地点为酒店放置花盆、铺设管道所用的场所。5月9日新闻的报道显示死者遗体被送往尸检,案件还在进一步调查中。

据央视网站早年公布的资料,田宗琦生于1982年9月22日,本科毕业于武汉大学新闻与传播学院,擅长解说的体育项目为排球、体操、乒乓球等。田宗琦不仅在业务上出类拔萃,且深受球迷的喜爱,他也被球迷们亲切地称为“小田田”。私下里,他与女排队员关系密切,与郎平指导和女排主力朱婷的联系尤其紧密。

田宗琦去世的消息传开后,公众和粉丝都觉得不可思议。田宗琦在镜头前总是笑嘻嘻的,看起来那么热爱生活,怎么就想不开要自尽呢?

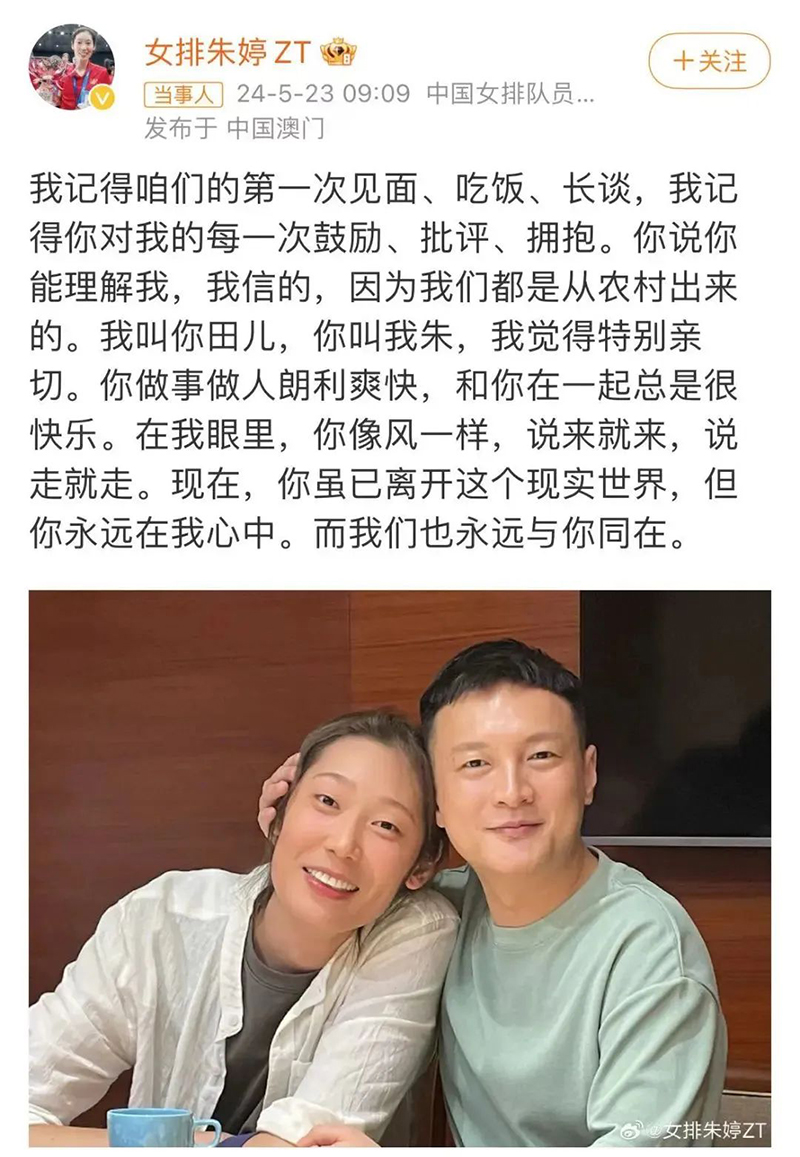

5月23日,中国女排队员朱婷发文悼念田宗琦。

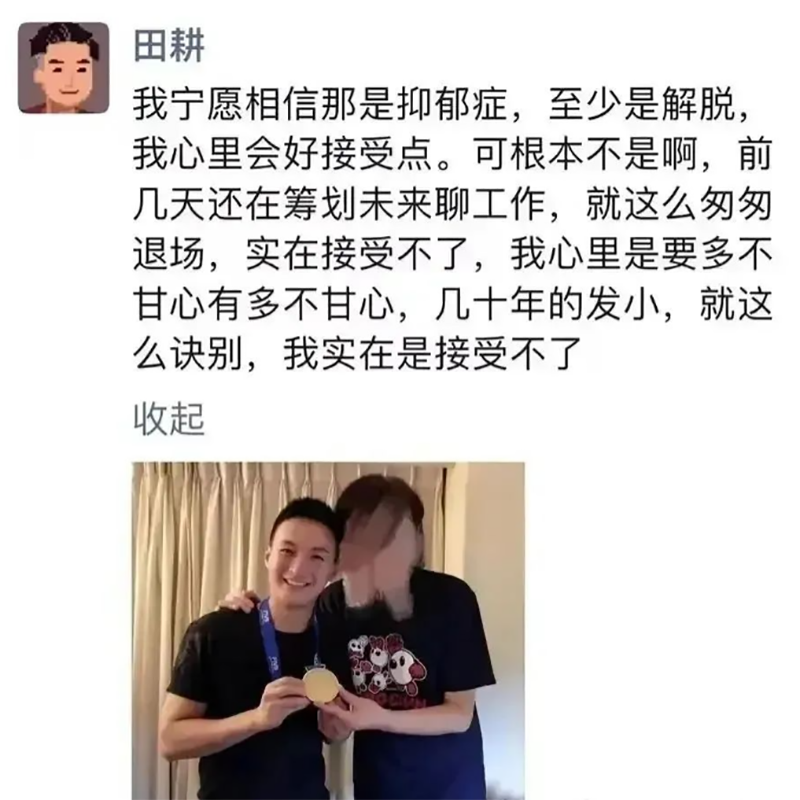

回想起他在节目里充满激情和梦想的声音,怎么都和“自杀”“抑郁症”这类字眼扯不上关系。有个网友就说:“他不是这样的,他乐观开朗,看他解说总能感受到他对体育和生活的热爱。”对此,田宗琦的发小田耕先生在朋友圈发文称“根本不是”抑郁症。

在朋友圈里,大家纷纷悼念田宗琦,这起事件仿佛笼罩着一层迷雾。有人发文感慨,那不只是悲痛,更多的是不解。有网友对田宗琦的死亡地点产生了疑惑,称其死亡地点所在的街道是泰国著名的“男孩街”,暗指其性取向,并怀疑死亡原因与此有关。

但这仅仅是个人的主观猜测,真实情况如何,还是静待警方的答复。况且就算取向与常人有异,也仅仅是个人的喜好与选择罢了。更多的网友还是对田宗琦表示哀悼和怀念。

回到本文开头提到的另一起悲剧,电影频道主持人边策。边策凭借着阳光帅气的外表和深厚的主持功底,获得了广大观众的认可和喜爱,甚至还被称为“央视颜值天花板”、“最帅男主持”。年轻有为,集才华颜值一身,未来不可限量。

然而谁也想不到的是,这颗明日之星竟然在2015年突然陨落。2015年6月9日晚上,边策和妈妈打了四十多分钟的电话,这期间,妈妈被他哄的笑容就没有停下来过。

然而一个小时后,一条“央视主持边策坠楼”的新闻刷爆全网。

在官方的通报里显示,事发当日警方在该小区抓获一名陈姓吸毒人员,同时得到消息同小区另一位边姓男子有重大嫌疑。但当警方赶到其家中的时候发现窗子敞开,当事人已经坠楼身亡。 事后警方又透露在当事人的血液中检验出苯丙胺和甲基苯丙胺,这是有过吸毒行为的最直接证据。这位边姓男子,就是边策。

而警方通报中提到的另一位关键人物陈姓男子,正是边策此前被曝光出柜的同性恋人陈柏君。据悉,边策有同性恋的倾向,在杭州同性恋圈内非常有名。这种说法也得到了陈柏君经纪人的间接承认:“陈柏君和边策同住在一个小区,两人私下的关系也很好。”

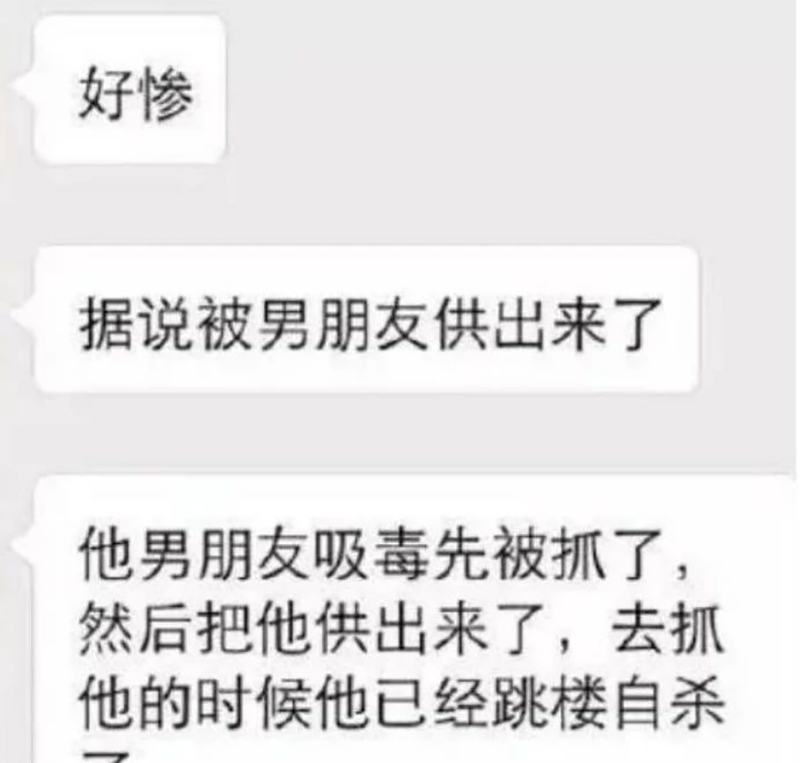

至于边策坠楼的原因,众说纷纭。网络上流传最广的说法是,边策一开始是不吸毒的,后来陈柏君带着他一起铤而走险。而在陈柏君被捕后,在警方的讯问下,他将和自己一同犯事的边策也供出来了。

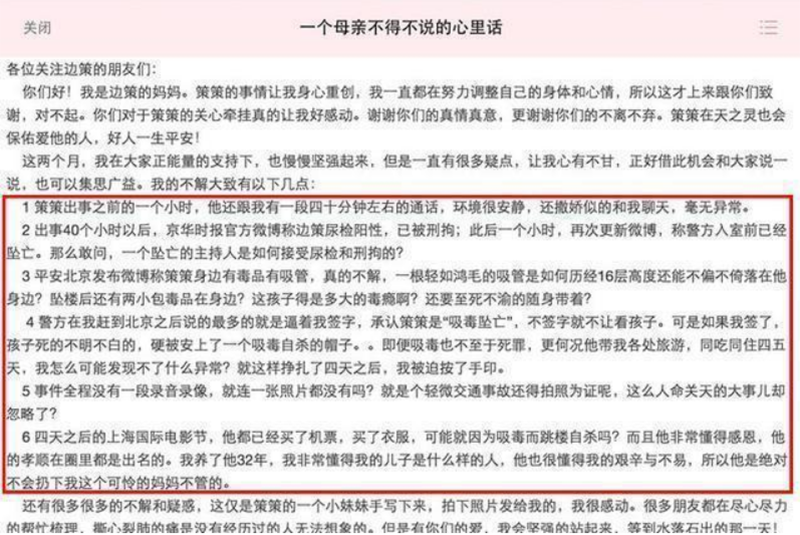

几天后边策母亲再发长文,为儿子洗刷冤屈:

第一,边策在通报出事前的一个小时,还一直在和自己通话,丝毫未见异样。

第二,自己和儿子也曾有过长途旅行,儿子如果有涉毒行为,自己怎么会一无所知?

第三就是,边策坠楼后旁边还不偏不倚的放着工具“吸管”,八楼跳下来,这个管子怎么可能还正好在他的身边?

边策母亲的怀疑其实不无道理,但随后披露的陈柏君具有多年涉毒史,也是不争的事实。或许是身为公众人物,深知大众对他的期许,内心无法承受身败名裂的后果, 又或许是自觉愧对家人和喜爱他的观众,亦或是面对伴侣的背叛无从接受,他选择以极端的方式了结自己的生命。而真相究竟是什么,如今已经不得而知了。

我们唯一能看见的是边策母亲的“绝望”,在2005年到2015年的十年内,她遭遇了身边亲人的接连离世,2015年那唯一凭靠的孝顺儿子,也离开了自己,这种悲痛是所有人都无法想象的。

32岁的边策,本可以在事业上再冲新高,为母亲带来幸福的晚年生活,可这一切随着他的陨落,却再也不会实现了。

从这两起央视主持人坠楼身亡的事件中,或多或少可以窥见公众人物的心理健康问题。从少数族群到心理抑郁,事业焦虑,不良习惯多有涉及。

来自世界卫生组织网站的数据:同性恋者获得心理疾病的概率比非同性恋者要高很多倍,有统计显示要高7倍。自然同性恋者的自杀的比例也比非同性恋者高的多。

同性恋本身不是心理疾病,那为什么会有较高的自杀倾向呢?

排在第一位的原因,那就是潜意识深处对同性恋身份的不认同。是口头认同,意识层面认同,自己认为认同,潜意识没有认同,觉得自己不配在人间存活,造成了他们自杀率的上升。第二是关系的不稳定。第三是没有后代,导致安全感的缺乏。其次,性压抑,伪装形成的压力、受歧视、催婚冲突、爱上异性恋受挫、艾滋病威胁等等,也都是造成自杀率上升的原因。

但是到了自杀地步,最常见的还是灵魂深处对自己身份的不认同——但这些人常常是口头认同,意识层面认同。

而作为公众人物,这些种种因素还会被无限放大。

私生活,本应是个人最私密、最放松的空间。只要不违反法律和社会的公序良俗,每个人有权享受自己选择的私生活方式,个人隐私也是受法律保护的。但对于公众人物来说,这个空间常常被无形中压缩。他们的行为不仅受到公众的监督,还可能成为媒体追逐的焦点。这种持续的曝光和评价,可能导致他们的心理阈值发生变化,以适应这种高压环境。

公众对公众人物的期待往往是多方面的,从职业表现到私生活,无不受到审视。这种期待可能会对公众人物产生巨大的心理压力,迫使他们在私生活中也不断追求完美,以满足公众的期望。但这种追求,往往会物极必反,反而可能导致他们失去了自我,甚至在私生活中出现异常行为。包括但不限于公众人物出现吸毒、感情生活腐化、道德楷模贪赃枉法等问题。

公众人物不能在公众面前随意发表言论,在这个信息时代,说一句话都可能被有心者断章取义,于是他们谨言慎行,时时地克制自己,这也是一种自控力。而自控和压力是共生不独存的,每天的克制产生了慢性压力,公众人物为了发泄压力,往往会做出一些比平常人更夸张的行为。

就像本会在另一个社交媒体小红书刊发的关于田宗琦坠楼事件的文章中,有网友评论,猜测性的认为公众人物的身份属性和取向认同叠加,是诱发自杀行为的重要因素,也有美国网友表示更多是迫于舆论对LGBTQ群体产生的压力造成的无奈、压抑情绪。

可见,每个人的成长过程,自我认同,适度的释放压力是必要的,虽然说,属于个人的生活方式和个人价值观的自由选择同样值得尊重。但是,把握住红线,“自洽”有底线,保护个人生命,遵循社会伦理道德的基本标准,是成年人所需具备的基本生存“能力”。除了自我的调节以外,通过专业的第三方,如心理咨询机构,权威专业的心理咨询师,各种NGO公益机构,相关的心理健康行业协会,及时疏导排遣,适度的情绪干预,打开自己,和未来对话,这些体系化的心理给养,都是行之有效的方法。

本期主要撰稿:Duncan 友然 毛强

文字统筹:周浩然 丹增措

美术指导:一洲 郑晓青

本期图片编辑:王梦 孙琪

多媒体通联:朱南 杭熠

广告公关通联:郑佳佳

华裔人物早餐会 “chinese breakfast”致力分享有价值的公众信息,部分文字,图片,视频来自互联网,部分来源存在无法核实真实出处。本平台所有稿件无论原创,转载,改编,均为传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯著作权益,请作者持权属证明与本刊联系,我们将及时标注/更正/删除/谢谢。