【华裔人物早餐会】 本会2022年12月27日专讯

美国华人圈子里,曾盛传一句话:

做婚纱找Vera Wong(王薇薇),

听音乐找Yo-yo Ma(马友友),

而纪念碑,则非Maya Lin(林璎)莫属。

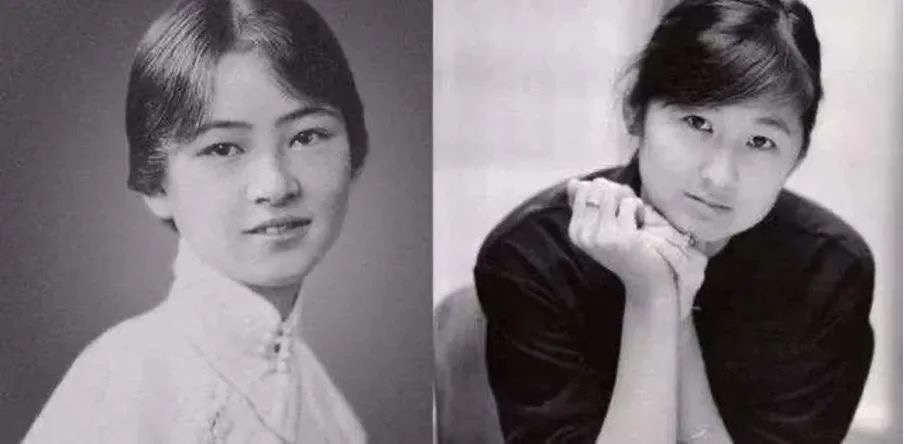

在中国,你一定知道林徽因,

却未必知道她的侄女叫林璎。

在美国,大部分人都不了解林徽因,

却一定认识那个建筑师林璎。

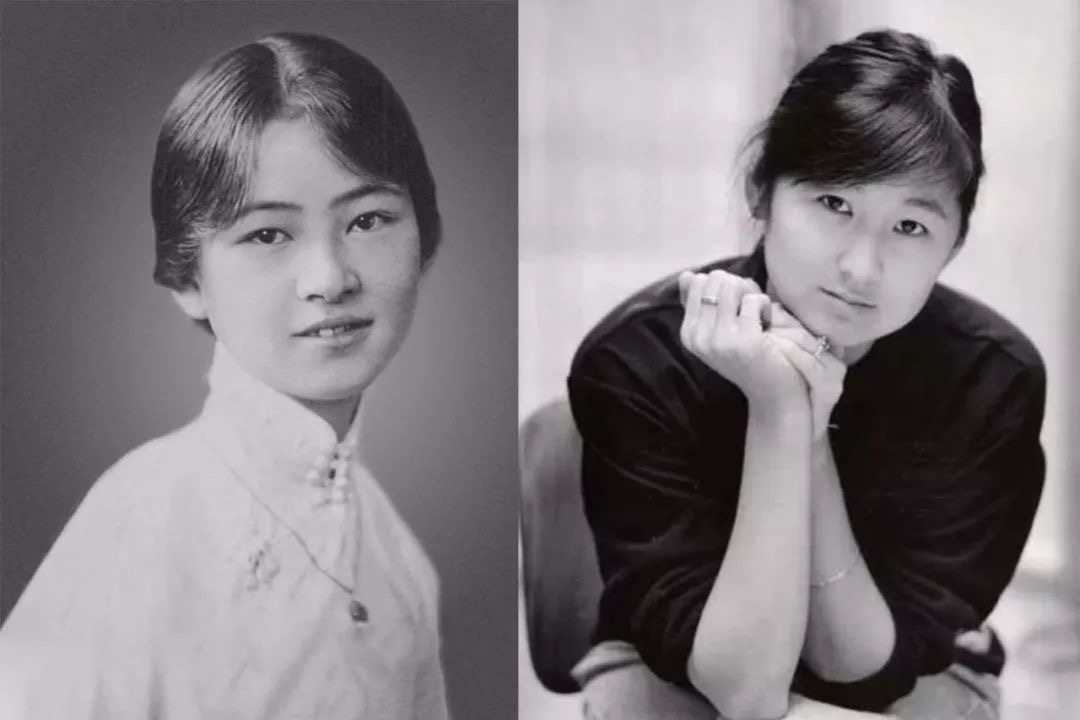

林徽因(左)和林璎(右)

林璎究竟有多有实力?

21岁,她用一座越战纪念碑一战成名,

妇女之桌、民权运动纪念碑、华人博物馆......

由她设计的建筑几乎遍及全美各地。

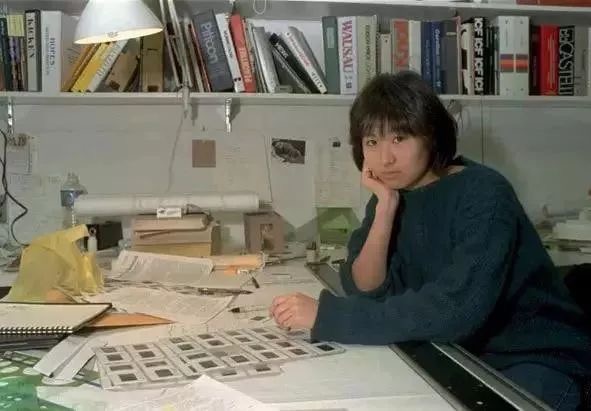

年轻时的林璎

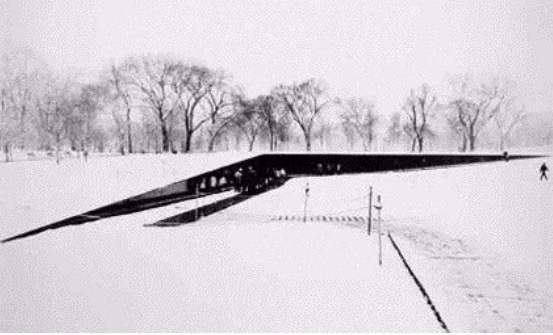

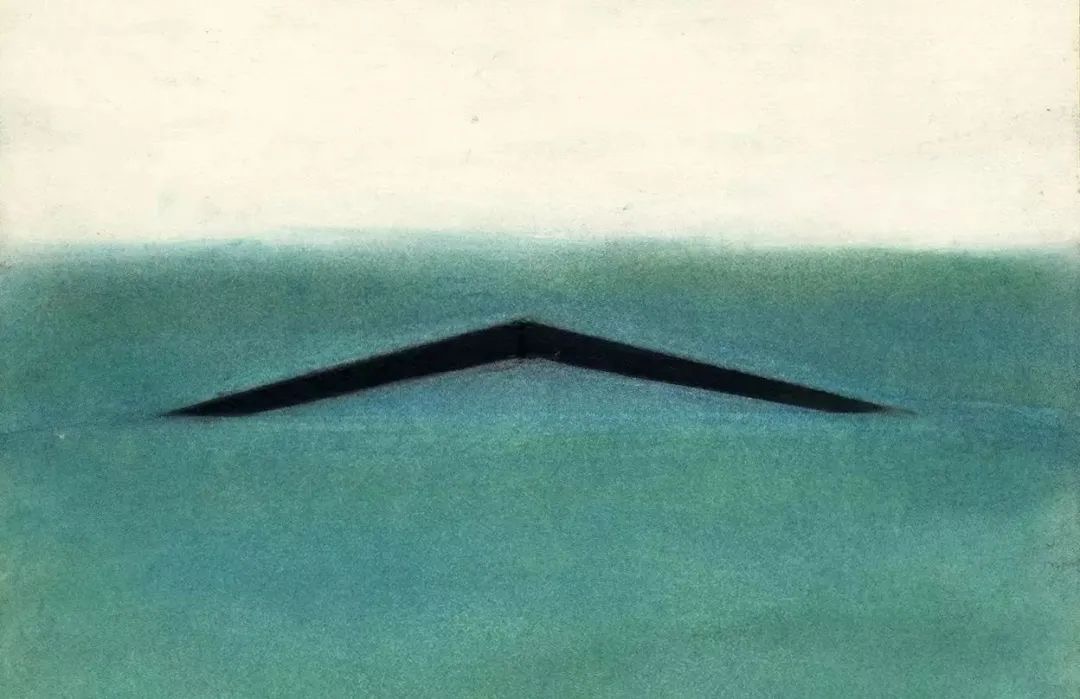

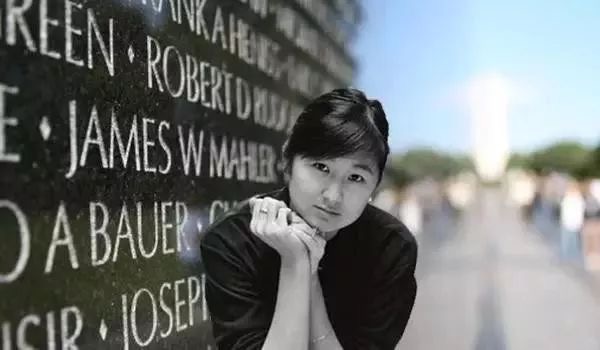

由林璎设计的越战纪念碑

她与希拉里一同入选全美女性名人堂,

被美国《生活》杂志评为:

“二十世纪最重要的100位美国人”

并以压倒性票数,当选耶鲁大学新校董。

当时的她,还是耶鲁最年轻的博士。

2002年,

奥巴马为她亲自授予总统自由勋章,

同时获奖的还有比尔盖茨、物理学家霍金......

林璎是也是获奖者中唯一的亚裔。

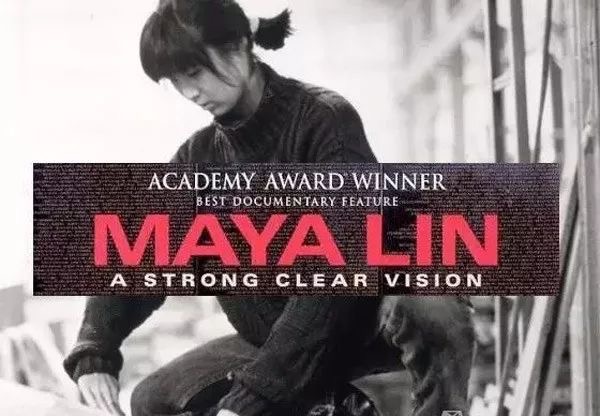

以她为主角的《林璎:强烈而清晰的洞察力》,

更是斩获了1995年奥斯卡最佳纪录片奖。

奥巴马为林璎佩戴奖章

纪录片《林璎:强烈而清晰的洞察力》

但在40年前,

人们还叫嚣着“我们美国人的纪念碑,

绝不能让一个东方狗来设计”。

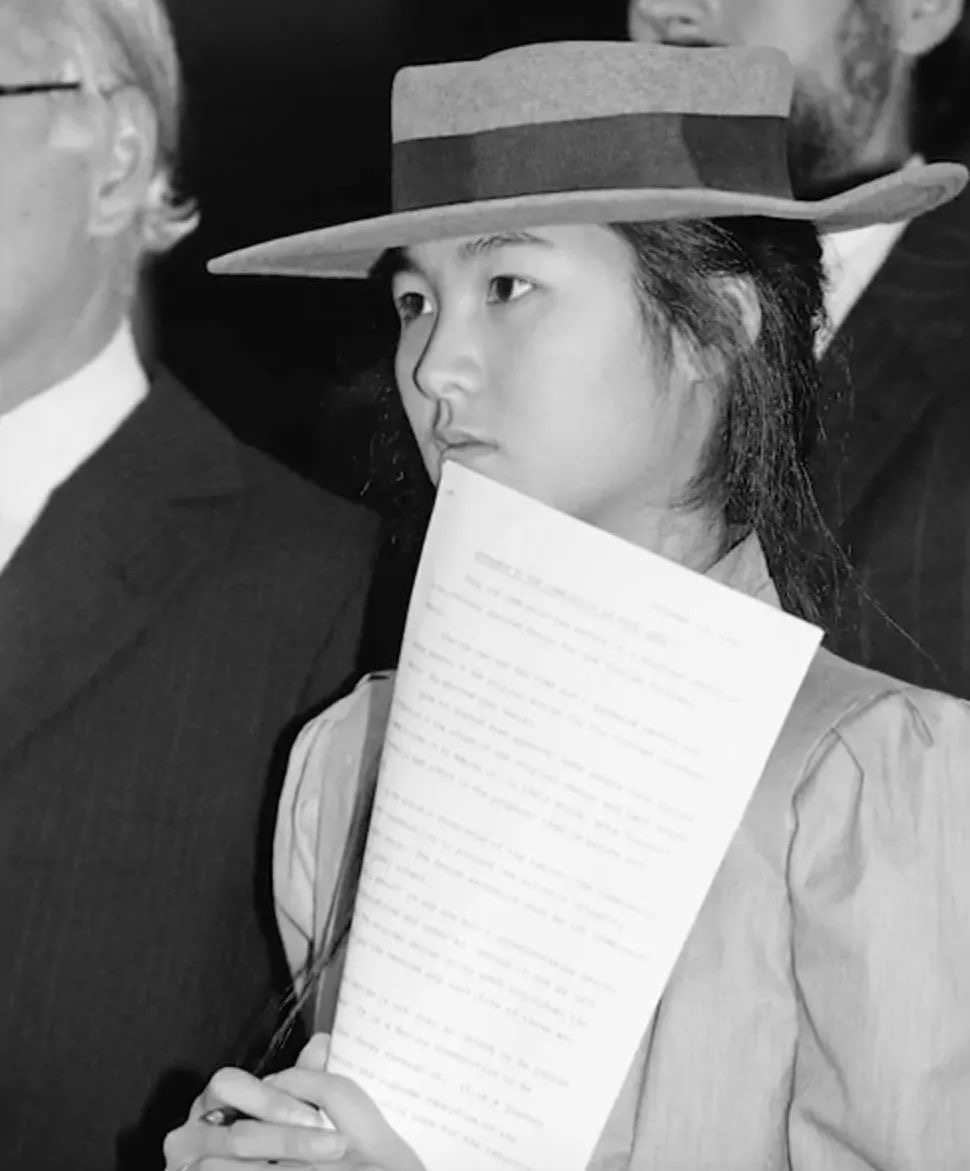

那一刻,林璎站在猛烈的舆论漩涡里,

无数批评如暗箭般向她射来,

21岁的她,成为了全美的众矢之的。

也正是在饱受舆论压力的时候,

她才第一次从父亲那了解到自己的姑姑

她也是建筑师、也曾留美学习,

似乎冥冥之中,她们都走向了同一条道路。

尽管面对的世界截然不同,

但都坚信有些东西“关乎生命,无关政治”

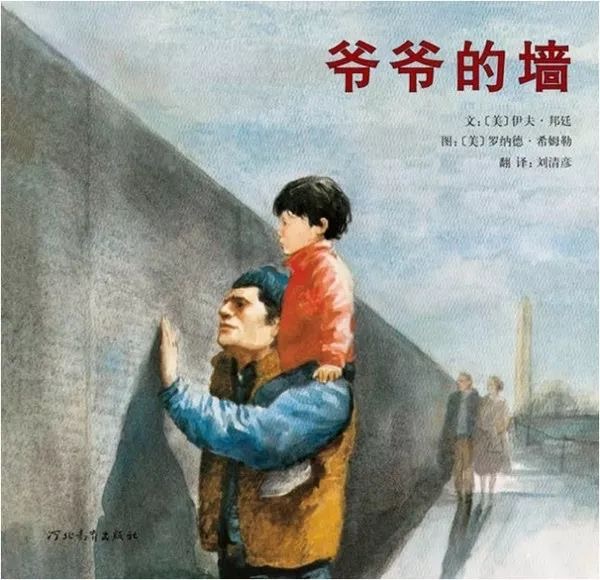

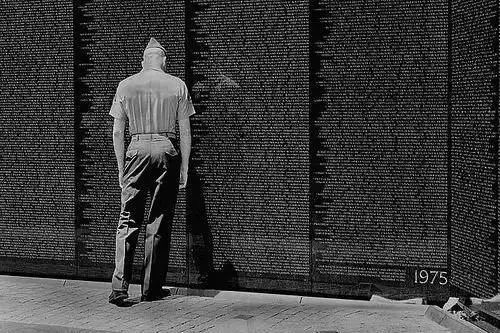

寒冷的冬天里,一名小男孩跟着他的父亲,从很远的地方来到美国华盛顿,在一堵战争纪念墙上寻找爷爷的名字。

数万个人名中,父亲终于找到了爷爷的名字,他把小男孩抱起来,让他亲自去抚摸那个名字。

这个故事,出自美国著名儿童绘本——《爷爷的墙》。

这堵“爷爷的墙”,正是位于美国华盛顿的越战纪念碑。

可谁能想到一个西方国家的纪念碑,缔造者竟然是一个时年21岁,正在念大三的亚裔女学生,与他一同竞争的,还有数百位经验丰富的业内建筑师。

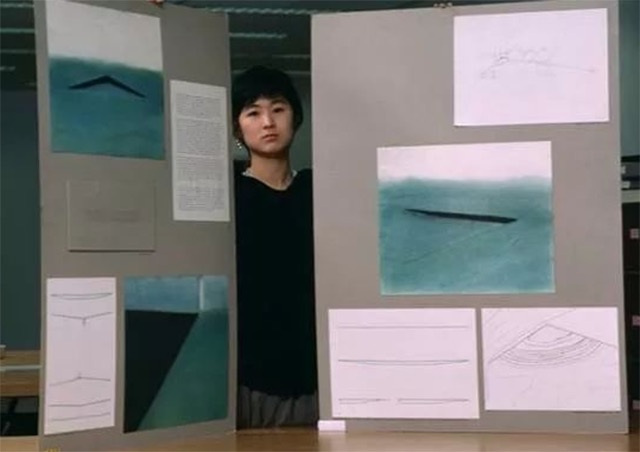

1982年,还在耶鲁大学建筑学院念书的林璎,选修了一门名为丧葬建筑的课程,做作业时,她偶然发现越战纪念碑的征集海报,心想:这个既可以当作业,还能顺便投个稿。

鬼使神差地,她把几张设计草图,和一篇涂涂改改的600字描述寄出去了,她完全没想着会中标,只把它当作练习的作品,甚至连寄出的地址都填的是建筑系宿舍。

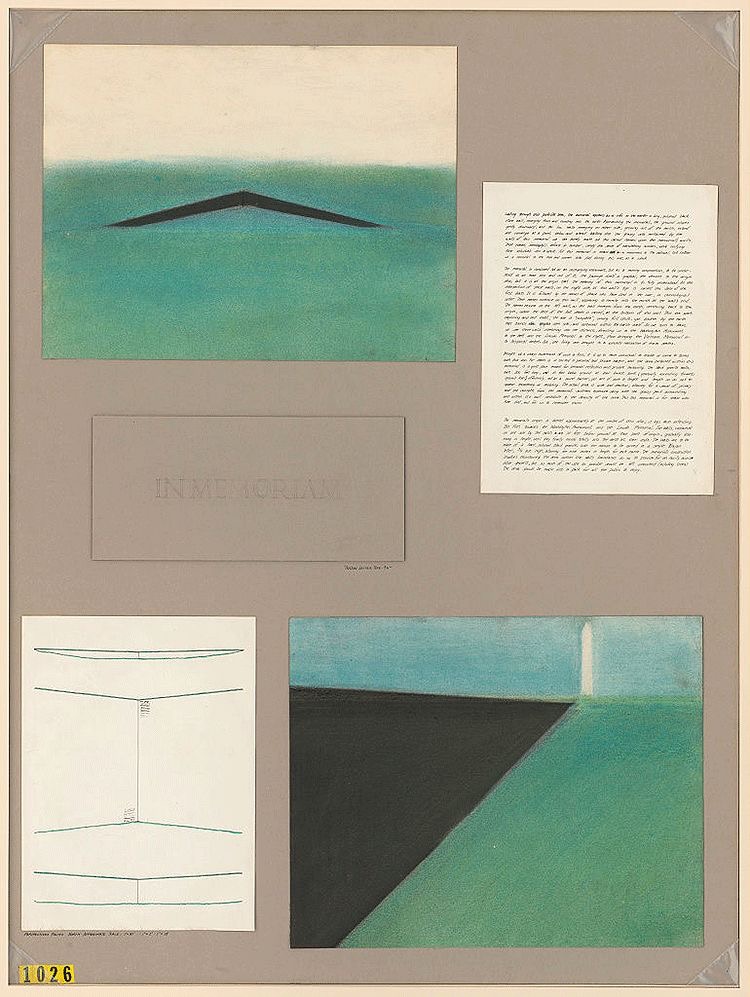

林璎的参赛板

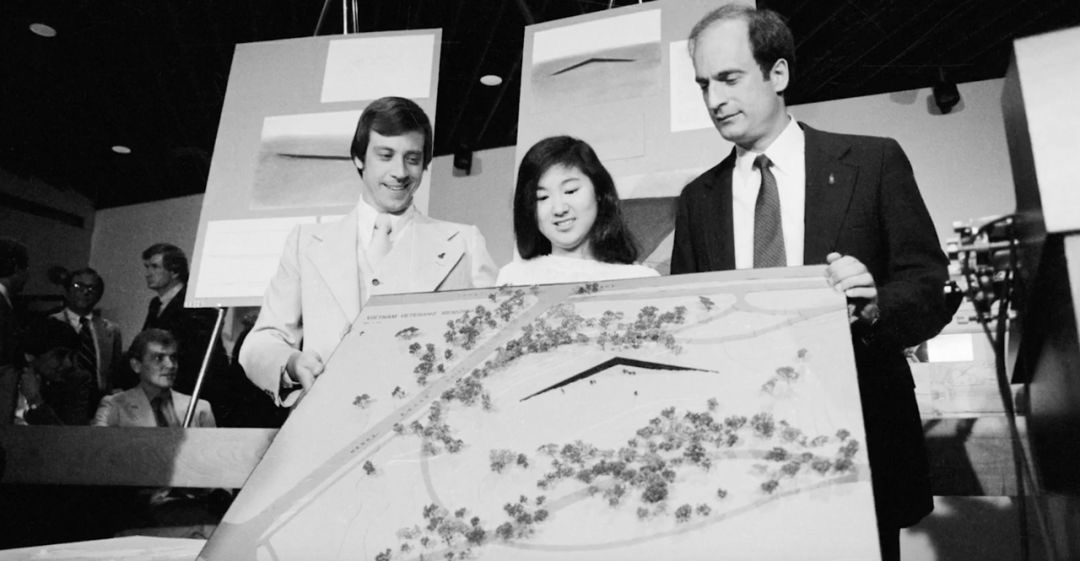

1981年这天,整整1421个设计方案被陈列在一个机场内部,所有的作者全部匿名,只留下数字编号,最终,评委选择了设计方案中的第1026号方案。

结果我们都知道,那就是林璎的作品。

奖项评选现场

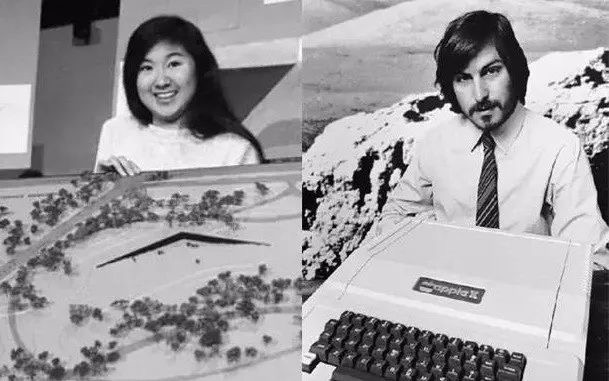

林璎展示自己的越战纪念碑建筑模型

她的设计如此与众不同:两片光滑的黑色花岗岩切开地面,仿佛一道大地的伤痕,一端指向林肯纪念碑,另一端指向华盛顿。

纪念碑按时间顺序刻上了为越战献出生命的男男女女,在两片花岗岩的最高点,1959年和1973年(越战开始与结束的年份)“相遇”了,围成了这场战争的时间环。

因为缺乏传统纪念碑该有的元素,比如爱国文字和英雄雕像、旗杆和装饰性雕塑......结果公布后,抨击林璎的声音如暴风雨中的海水,一浪接着一浪:

这是“一道令人蒙羞的阴沟”

也是“丢脸的破墙”、“黑色的伤疤”

有人讽刺:“真幸运,在纸上划道黑线就是冠军。”

更有人上升到种族歧视与人身攻击:“我们美国人的纪念碑,决不能让一条东方狗来设计。”

面对呼啸而来的批评,林璎毫不退缩,尽管跟大多数年轻人一样,委屈和不服气就摆在脸上,但让人佩服的是,她没有发泄愤怒,只是坚定的为作品据理力争。

凹陷的V字形建筑,巧妙地隐秘在草坪之下,没有拔地而起的雄伟感,却营造出了一种不被打扰的沉思与哀悼氛围。

林璎说:“当你沿着斜坡而下,望着两面黑得发光的墙体,犹如在阅读一本叙述越南战争历史的书。”

为了平息争论,国家艺术委员会不得不再次组织一次评选,二次评审的结果,林璎依旧以第一名获胜,这几乎是前所未有的事情。

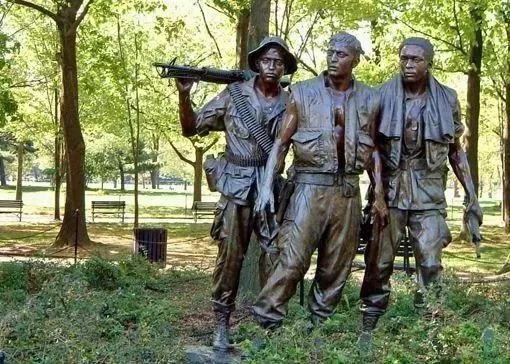

尽管在出资人的刁难与公众压力下,委员会最终决定将林璎的设计与第二名一起采纳,不过建筑落成后,第二名“三名越战士兵”的青铜雕塑却无人问津。

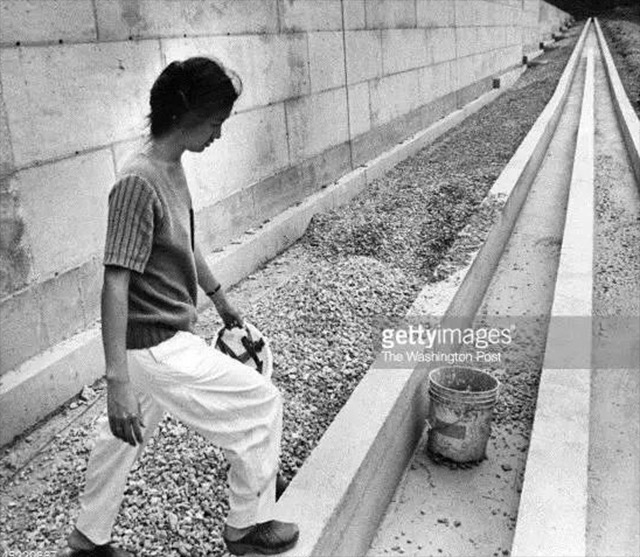

1982年林璎在施工现场

第二名作品,由白人设计师设计

1982年11月,这座纪念碑正式落成揭幕,遗憾的是,设计师林璎的姓名始终没有被提及。

好在她的作品,经受住了时间的考验:越来越多人从四面八方涌来,在自己亲人或原来战友的名字前留下供品,不加雕琢的黑墙,不断上演着悲欢离合的短剧。

正如越南战争时期的著名记者阿诺德·伊萨克在其1997年发表的《越战的阴影》一书中所说:“没有人在华盛顿特区其他的纪念馆那儿,写下留言或摆下供品。”

五万八千个名字背后,隐藏着母亲、父亲、妻子或儿女的身份,他们的生活被战争无情地摧毁,刻下他们的名字,不是因为他们是英雄,而是因为他们也是受害者。

在设计纪念碑时,林璎并没有刻意的去研究越战历史,它的设计犹如大地开裂接纳死者一般,带来的是对战争的哀思,以及直面历史的勇气。

它似乎有一种,令喧闹者安静下来的魔力。

数年时间过去,这件作品也终于为林璎带来了“迟到的荣誉”:

1984年,她获得了美国建筑界的权威奖项——美国建筑学院设计奖,还被美国杂志评为“20世纪最重要的100位美国人”之一。

1987年,林璎从耶鲁大学博士毕业后,越战老兵代表在学位授予仪式上向她献花致敬。

1992年,在越战墙落成十周年的典礼上,设计者林璎受邀前来致词,全体老兵起立鼓掌,山呼海啸般的掌声终于为她想起......

纪录片《林璎:强烈而清晰的洞察力》

如今,林璎设计的越战纪念碑已然成为经典,它融入大地,而不刺穿天空的精神,成为了华盛顿最具代表性的场所之一。

林璎说:我知道人们在看到我的作品时会哭。不论你们怎么看我的作品,只有每个人在看到这些作品时油然而生的切身感受,才是它最后的评断标准。

林璎站在越战纪念碑前

在中国建筑史上,林徽因的名字如雷贯耳,但很少有人知道她还有一个叫林璎的侄女,在大洋彼岸以另一种方式,向世人展示着林家的倔强与勇敢。

但21岁之前,林璎并不知道自己还有个了不起的姑姑。

林徽因(左)和林璎(右)

那时他们一家早已移民到美国的俄亥俄州,父亲林恒是陶艺家、俄亥俄大学艺术学院院长;母亲是浪漫诗人、俄亥俄大学的英文教授。

因为父母喜欢安静,所以一家人都居住在远离尘嚣的山林里,那仿佛是一段与世隔绝的日子,没有战争与歧视,除了学习,林璎的脑海里就剩下小兔子、花栗鼠那些可爱天真的小动物。

林璎与母亲和哥哥

父母为他营造的和平童年,让她始终以乐观的眼光看待自己的华裔身份,哪怕成年后面对争议,她的眉目间也总能留有一种温柔。

或许家族基因里就有一种建筑基因,长大以后的林璎,坚定地选择了建筑学,冥冥之中和姑姑走上了同一条道路。

直到后来和大学教授交谈时,林璎才发现自己有那么多厉害的家人:祖父林长民是著名教育家;伯祖父林觉民是写出《与妻书》的黄花岗七十二烈士之一;姑姑姑父林梁二人,更是中国建筑史上的传奇,堂兄梁从诫则是有名的环保人士......

建筑、文学、诗歌、环保......一切都仿佛开了“上帝之眼”。

1985年,林璎回到中国,她注视着天安门广场上的人民纪念碑,才真正了解到那个总被提及的家人,也实地认识了正在转变中的中国。

两个时代,两个林家女人,如林璎父亲林桓所说:林家的女人每一位都个性倔强、果敢独断,才华横溢而且心想事成。

林徽因(上)和林璎(下)

至于林璎与乔布斯的相识,是在回中国的头两年。

当时乔布斯在一个国际设计大会上发表演讲,正企图改变电子工业生硬的设计模式,在他的隔壁,就是刚满21岁,因“越战纪念碑”争议不断的林璎。

第一次见到林璎,乔布斯还有点羞怯,林璎则回忆道:“我那时总问他为什么电脑看上去像笨拙的电视?为什么你们不把它做得更薄一点儿?为什么不能做成便携式电脑?”

乔布斯说,那正是它的目标,经历了20年,他用Ipad回应了林璎当年的提问。

在越战纪念碑出名后,林璎并没有迷失,早在1999年,她就对外宣布:“我一生只做5个纪念碑。”

多并不代表成功,有三四件代表作,远比五六十栋平庸的建筑要强得多;当然,她也不希望自己被限定在“纪念碑设计师”的身份里。

越战纪念碑

纪念碑的存在,是为了告诉下一代什么是意义,而不是“丢掉一些东西,又丢掉另一些东西。”

林璎之后的作品,往往带有重大的社会意义:或涉及种族与女性的人权平等,或关乎环境保护与气候变化......在她看来,作品背后折射的人性和价值观,才是最能打动人心的。

林璎作品:“民权纪念碑”

林璎作品:耶鲁大学“女子桌”纪念雕塑

林璎作品:《波场》

疫情期间,林璎又在纽约竖立起一片“幽灵森林”。

一颗颗枯死的大西洋白雪松在麦迪逊广场上被架起,与周围成荫的绿树形成了鲜明的对比。

事实上,就在100英里外的地方,大片沿海森林正被海水淹没。

林璎与她的《幽灵森林》2021年

而这些已经枯死的树木将被留在城市中心,见证春夏秋冬的变迁,林璎说“它们就像是哨兵”,在用最后的力气为人类敲响警钟。

如今年过六十,林璎依旧留着齐刘海,穿着简单朴素的衣服,一股纯真的孩子气,和二十多岁那个喜欢扎马尾,在人群中腼腆微笑的少女一样。

她说:“我就像只乌龟。我活在自己的世界里。虽然我的工作是公众的,但我不是。”

梁启超曾以“清水出芙蓉,天然去雕饰”赠与林徽因,如今看来,这句话用来形容林璎,也恰如其分。

她没有扑向成功,而是做自己一直想做的事。

至此,林璎并不需要沾上“林徽因侄女”这样的光环,她的作品、她的才华、她对世界的关注以及忠于内心的坚持,让她成为了“林璎”自己。

本期主要撰稿:Duncan 朱然 毛强

文字统筹:李婉洁 丹增措

美术指导:一洲 郑晓青

本期图片编辑:Connie

多媒体通联 :朱南

广告公关通联:郑兵

实习记者:赵天慧、杭熠亦对本文有所贡献。

华裔人物早餐会 chinese breakfast”致力分享有价值的公众信息,部分文字,图片,视频来自互联网,部分来源存在无法核实真实出处。本平台所有稿件无论原创,转载,改编,均为传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯著作权益,请作者持权属证明与本刊联系,我们将及时标注/更正/删除/谢谢。

⬆️点击关注华裔人物早餐会公众号

欢迎登陆华裔全媒体官网

www.breakfast777.com

她们活跃在全球各地的时尚界,演艺界,美食界,文化艺术界,工商政经界。她们诠释着芳华的人生,上演各自的精彩。共同的是:她们同有一个亚洲面孔,一个华人面容,构筑迷人的东方气质下无时无刻传递着亚裔华人的人生传奇和奋斗故事。华裔人物早餐会归属传奇人物,典藏俱乐部精髓,挖掘幕后的新闻,分享她们的故事,重温她们的笑泪人间。

www.breakfast777.com

“华裔人物早餐会”(北京)版权所有,如采用本刊文字或图片请注明出处。